Oleh: Sep Andry

“Amerika adalah tempat untuk membiarkan kepribadianmu bebas. Bahkan kalian boleh bercanda mengenai presiden …”

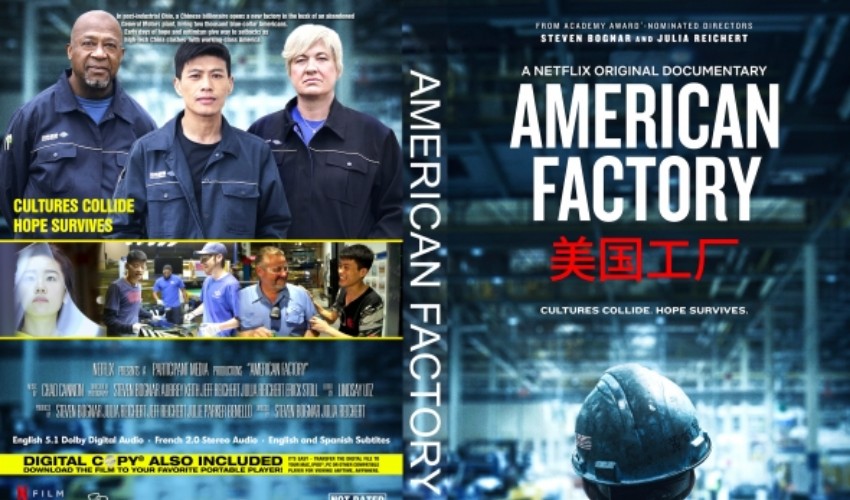

Kutipan itu saya temukan di salah satu fragmen “American Factory”, film dokumenter panjang yang didapuk piala Oscar sebagai yang terbaik tahun ini. Kalian yang gemar pada wacana-wacana kiri, akrab pada segala isu eksistensialisme dan pembebasan, juga gemar koleksi quotes Karl Marx hingga Rocky Gerung, tentu bisa membayangkan bagaimana nikmatnya menjadi seperti warga Amerika yang paripurna. Tapi tentu bukan perkara tadi yang bikin film dokumenter ini menang Oscar.

Film yang turut didanai oleh Rumah Produksi milik mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama, Higher Ground, sukses merekam konflik manusia dalam dunia industri dengan cara yang paling manusiawi: mendengar!

Menonton “American Factory” memaksa kita menjadi pendengar yang baik. Jelas ini menjadi catatan positif bagi dua bersaudara yang memproduseri dan menyutradarai film ini, Steven Bognar dan Julia Reichert. Setidaknya mereka mengingatkan kita tentang spirit dalam Film Dokumenter itu sendiri, yakni mendengar dan menggaungkan apa yang kita sebut sebagai “the Other Voice”, suara liyan yang kerap ditekan dan disenyapkan oleh kekuasaan dan keterbatasan.

Dokumenter berdurasi 1 jam 55 menit ini dibuka dengan momen haru perpisahan ribuan pekerja Perusahaan General Motor (GM). Diketahui GM adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional yang bermarkas di Renaissance Center di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Kebangkrutan GM pada 2009 mengakibatkan ribuan karyawannya menganggur dan mempengaruhi situasi ekonomi Amerika saat itu. Situasi tersebut dimaknai sebagai peluang oleh pengusaha asal tiongkok, Cao Dewang, untuk menginvestasikan segala sumber dayanya dan membangun pabrik kaca mobil, Fuyao Glass di Amerika. Dengan meng-copy template bisnis di negaranya, Tiongkok, Cao berharap Fuyou Glass di Amerika punya nasib mujur yang sama.

Tapi Cao lupa bahwa perbedaan sosiologis dan psikologis suatu masyarakat tidak akan lenyap oleh SOP (Standar Operasional Prosedur) dan segala aturan buatan pabrik. Karakter warga Amerika yang menyandarkan kebanggan hidupnya pada nilai kebebasan dan prinsip individu, mempengaruhi bagaimana mereka membangun etos kerja. Perbedaan etos kerja tersebut mudah sekali ditemukan jika kita bandingkan dengan Masyarakat Tiongkok, yang aktivitas hidupnya disandarkan pada semua yang filosofis dan punya keterikatan emosional dengan nilai-nilai leluhur mereka. “American Factory” pada lapisan tertentu berupaya membincangkan benturan budaya ini dalam konteks industri.

Pada lapisan lain, film ini menunjukan bahwa kegagalan memahami budaya asing kerap terpeleset menjadi stigma dan stereotip: di mata pekerja Tiongkok, Orang Amerika cenderung pemalas, sulit diatur, mudah mengeluh, dan kerap memanfaatkan serikat pekerja guna memprotes segala kebijakan pabrik. Sedangkan menurut orang Amerika, Pekerja Tiongkok penakut, inferior, dan tidak punya prinsip sehingga mau saja dieksploitasi oleh pabrik. Pada bagian ini, “American Factory” berhasil menyampaikan semua itu dengan tingkat kesabaran yang presisi: membangunnya dari momen per momen, suasana ke suasana, hingga percakapan-percakapan yang membuat siapapun yang melihatnya seperti terlibat dalam polemik panjang di film tersebut.

Dengan siasat bercerita yang demikian, tentu kehadiran narator akan sangat beresiko. Hal ini juga yang tentunya disadari oleh si sutradara dengan memanfaatkan betul kekayaan footage yang mereka miliki untuk membangun dinamika dan suasana dalam “American factory”, dan benar-benar menghilangkan narator. “Kami ingin masyarakat dapat keluar dari diri masing-masing, mengalami, dan memahami kehidupan orang lain,” tutur Obama saat film ini rilis di Netflix.

Siasat bercerita seperti “American Factory” tentu bukan tanpa resiko. Tanpa kosa gambar yang tepat dan momen yang mendukung, film ini akan bergerak lambat dan membosankan. Selain itu, dengan banyak memunculkan nama dan cerita, menjadi beban tersendiri bagi siapapun yang tak punya cukup motivasi untuk menyimak film ini.

“American Factory” Rilis di Waktu yang Tepat

American Factory rilis di Netflix pada 29 Agustus 2019. Bagi masyarakat Indonesia film ini muncul dalam konteks yang tepat, di saat pemerintah sibuk menyiapkan proyek pembangunan ekonomi bertajuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Proyek pembangunan ini kemudian menurunkan paket kebijakan Omnibus Law yang lantas menuai pro kontra. Di tengah keadaan ini, “American Factory” seperti meramalkan situasi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun kemudian.

Pada 12 Februari 2020 kemarin, Draft Omnibus Law sudah masuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut yang menggagasnya (pemerintah), Omnibus Law ini bisa menjadi solusi atas tumpang tindihnya Undang-undang yang menghambat investasi. Rilis resmi pemerintah, Omnibus Law ini akan menggabungkan lebih dari 70 Undang-undang sebagai upaya efisiensi waktu dan biaya dalam berinvestasi. Ada sembilan aturan yang bakal jadi substansi dalam RUU Omnibus Law: Penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Gelombang penolakan Omnibus Law datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari pecinta lingkungan, ekonomi maupun dari serikat buruh sendiri yang merasa terancam dengan adanya Omnibus Law ini.

Seperti yang diutarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bahwa penolakannya terhadap Omnibus Law didasarkan atas sederet kekhawatiran tentang hilangnya Upah Minimum, Hilangnya Pesangon, Penggunaan Outsourcing yang bebas, Jam Kerja Eksploitatif, Penggunaan Karyawan Kontrak yang tidak terbatas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan keahliannya, PHK yang dipermudah, Hilangnya Jaminan Sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, kemudian yang terakhir sanksi pidana yang dihilangkan terhadap pengusaha yang “nakal’.

“American Factory” tidak membicarakan soal Omnibus Law apalagi menunjukan tutorial bagaimana semestinya pemerintah, investor dan pekerja/ buruh bersinergi. Film ini secara otentik menunjukan bahwa investasi asing bukan lah tujuan dari alasan kita bernegara. Ia hanya modal untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari film tersebut kita tahu, ada banyak hal yang tidak bisa direduksi oleh investasi asing. Setiap wilayah adalah manifestasi dari peradaban. Ia adalah konsekuensi logis dari hasil dialog antara berbagai elemen yang membangunnya, entah itu masyarakat, lingkungan hidup, kehidupan sosial-ekonomi-politik, dan tentunya sejarah sebagai akar yang menjalar-erat-kan hari ini dengan masa lalu. Dari situ lah logika pembangunan semestinya bertolak.

Menerjemahkan pembangunan ekonomi hanya sebatas tembok dan beton, hanya akan memisahkan negara dengan masyarakatnya, masyarakat dengan lingkungannya, serta lingkungan dengan sejarahnya. Elemen-elemen negara akan remuk akibat benturan kepentingan pemodal.

Sudah semestinya pembangunan ekonomi memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan ruang hidup yang melingkupinya. Karena bagaimanapun, negara adalah ruang materi sekaligus non-materi bagi orang-orang yang menghuni di dalamnya. Ia tidak hanya bentangan lahan ataupun seperangkat ornamen sebagai penanda kebudayaan dan geliat peradaban suatu tempat saja. Namun, negara juga merupakan suatu lanskap bagi imajinasi para penghuninya: tempat kita secara intim bersentuhan dengan realitas hidup kita, mengenalinya, dan turut menentukan arah perubahan yang akan terjadi.

Sekali lagi, “American Factory” berhasil merekam dan meramalkan segala kebisingan polemik dunia industri kita di masa depan dengan cara yang paling manusiawi: mendengar dan menggaungkan suara mereka yang tertindas. (*)